Auditeurs:

Meilleurs auditeurs :

-

play_arrow

Radio Funk : Webradio Disco, Funk, Soul et Boogie 80

Black History Month : célébration de la musique noire américaine mais pas que…

En bref

Février, c’est le Black History Month.

Une occasion pour célébrer bien plus que juste l’Amérique noire.

Oui, funk, disco, soul, R&B — tout ça vient d’Amérique, c’est vrai.

Mais l’histoire, elle dépasse les frontières.

Fela Kuti en Afrique de l’Ouest, le Black Rio au Brésil, la soul britannique… la musique noire, c’est un flux, un mouvement global qui pond des sons partout.

On va te raconter comment le groove a conquis le monde entier.

Buckle up.

Sommaire

- Introduction : Plus qu’une célébration, une révolution sonore

- Les fondations : blues, gospel et la naissance du funk

- Funk et disco : quand le rythme devient rébellion

- Au-delà des frontières : la musique noire globale

- Les génies oubliés et les labels qui ont tout changé

- L’héritage aujourd’hui : du hip-hop à l’afrobeats

- Conclusion : garder le groove vivant

Table of Contents

TogglePlus qu’une célébration, une révolution sonore {#introduction}

Salut toi.

Oui, toi.

Février arrive, et avec lui, ce mois qu’on appelle Black History Month.

Et c’est cool.

Mais avant que tu ne penses que c’est juste une journée Marketing où on fait défiler les photos en noir et blanc des grands noms, écoute-moi deux secondes.

Ce qu’on doit vraiment célébrer en février, c’est une chose bien plus dingue qu’une simple histoire : c’est une révolution.

Une révolution sonore.

Parce que franchement, si tu te poses la question « d’où viennent tous mes sons préférés ? », la réponse, elle est noire.

Elle vient des champs de coton du Mississippi, des ghettos de Chicago, des clubs souterrains de Nueva York, des studios de Motown en Michigan, et oui — ça aussi — des rues brûlantes de Lagos.

La musique noire, c’est pas une genre.

C’est un mouvement.

C’est une résistance.

C’est la colonne vertébrale de tout ce qui fait bouger l’humanité depuis plus d’un siècle.

Et ici, chez radiofunk.radio, on se disait qu’il était temps de vraiment creuser.

Pas juste dire « oh oui, les Noirs ont inventé le funk ».

Non.

On veut te montrer comment, pourquoi, et surtout, comment ça s’est éparpillé partout en donnant naissance à des sons qui t’ont changé, toi, là, en ce moment même, en écoutant ton mix préféré.

Le funk, la soul, le disco — c’est pas juste de la musique. C’est une arme de résistance.

Et elle vient de partout.

Pas juste d’Amérique.

Du Brésil, du Nigeria, de la Jamaïque, de Londres.

La diaspora africaine, elle a créé ses propres grooves.

Et ces grooves, ils ont changé le monde entier.

Alors buckle up, parce qu’on va te faire un voyage.

Un voyage dans le groove.

Les fondations : blues, gospel et la naissance du funk {#fondations}

Pour comprendre pourquoi le funk existe, il faut remonter loin.

Genre, très loin.

Bien avant James Brown n’invente le groove qui tue.

Bien avant que Motown n’aspire à deviner ce que tu veux danser.

Non, faut qu’on parle du vrai truc.

Après la Guerre de Sécession, quand l’esclavage s’est officiellement terminé (spoiler : la vie n’est pas devenue magique du jour au lendemain), les gens noirs du sud américain ont commencé à inventer des sons pour traiter ce qu’ils avaient vécu.

Ces sons, c’étaient le blues.

Mississippi Delta blues,

Memphis blues, Chicago blues — chaque région avait sa saveur.

Et ce blues, c’était pas de la musique pour faire la fête. C’était un cri.

Un journal intime chanté en boucle.

Des artistes comme Muddy Waters, B.B. King, et Ma Rainey (une femme qui a défoncé tous les clichés, merci), ils racontaient des histoires de souffrance sur les cordes d’une guitare.

Et franchement, pas un accord là-dedans qui ne soit pas déchirant.

Parallèlement à ça, il y avait le gospel.

La musique de l’église.

Des chœurs qui faisaient trembler les murs avec une puissance vocale absolue.

Et là, c’est crucial : c’est du gospel que va naître la soul.

Marvin Gaye, Aretha Franklin, Otis Redding — tous ces gens-là, c’étaient des enfants du gospel qui ont emprunté la puissance vocale de l’église et l’ont mise dans des arrangements plus séculiers.

Et puis — attention, ça arrive — il y a eu James Brown.

James Brown : l’architecte du groove

James Brown, c’est pas juste un chanteur.

C’est le mec qui a fondamentalement changé la façon dont on pense le rythme.

Avant Brown, la mélodie, c’était le roi.

Le chanteur, c’était ce qui comptait.

Brown a dit : « Non. Oublie ça. Le rythme, c’est la mélodie. »

Il a créé ce qu’on appelle la polyrhythmie — plein de rythmes qui travaillent ensemble, qui s’entrelacent.

« Papa’s Got a Brand New Bag » (1965) ?

C’est une bombe.

C’est le moment où funk a basculé du concept théorique à « putain, ce beat, c’est addictif ».

Et c’est là que Larry Graham arrive avec sa basse.

Graham jouait dans le groupe de Sly & the Family Stone, et il a inventé un truc fou : il frappait sa basse électrique comme un instrument de percussion.

Pas juste des notes.

Du timbre.

Du groove.

C’était nouveau.

C’était dingue.

| Artiste | Contribution clé | Année | Impact |

| James Brown | Polyrhythmie, déconstruction du rythme | 1965 | Fondation du funk moderne |

| Larry Graham | Basse percussive électrique | 1968 | « Four on the floor », danse |

| Sly & the Family Stone | Intégration raciale, fusion funk-rock | 1969 | Acceptabilité mainstream |

| George Clinton / P-Funk | Psychédélisme funk, l’Univers en groove | 1970s | Funk devient art |

Sly & the Family Stone : l’intégration comme groove

Ici, il faut te dire : Sly & the Family Stone, c’étaient les premiers à faire un truc révolutionnaire.

Pas musicalement (bon, OK, aussi musicalement), mais socialement.

C’était un groupe intégré.

Des Noirs, des Blancs, des hommes, des femmes, et ils jouaient ensemble.

En 1969, aux États-Unis, ça, c’était un acte politique en soi.

Mais musicalement ?

« I Want to Take You Higher » (1968), c’est du funk qui respire, qui change de forme, qui refuse de rester dans une case.

C’est l’énergie de la jeunesse noire des années 60 qui explose en rythme.

Et ça n’a rien d’accidentel.

Sly Stone et son groupe, ils réfléchissaient.

Ils savaient qu’ils faisaient quelque chose qui changerait tout.

George Clinton et P-Funk : démence organisée

Et puis… il y a eu George Clinton.

Je vais te dire : si quelqu’un a compris que le funk, c’était plus qu’un groove, c’était une philosophie, c’était Clinton.

Le mec a pris le funk, l’a jeté dans un mixeur avec du psychédélisme, de la science-fiction, de la spiritualité, et il a dit : « Voilà. C’est ça, l’avenir. »

Parliament-Funkadelic (deux noms pour le même univers, mais restons simples avec P-Funk) a créé un son qui était alien mais aussi profondément terrestre.

« Flash Light » avec son synthétiseur icônique ? Pas juste une chanson.

C’était une fenêtre vers quelque chose de neuf.

Le funk pouvait être lourd, hypnotique, étrange, et ça n’empêchait pas les gens de danser dessus.

C’est l’alchimie Clinton : le groove n’a jamais besoin d’être simple pour être efficace.

Funk et disco : quand le rythme devient rébellion {#funk-disco}

Okay, on arrive aux années 70.

Et franchement, si tu n’étais pas vivant à ce moment, tu dois savoir : la musique noire en 1970, c’était un putain d’endroit pour être.

Le contexte : post-Civil Rights, pré-Reagan

En 1970, le mouvement des droits civiques a techniquement « gagné ».

La ségrégation légale était finie.

Sur papier.

Dans la réalité ?

Le ghetto était plus comprimé que jamais.

La désindustrialisation commençait.

Les emplois disparaissaient.

La communauté noire urbaine était coincée, regardant de loin les promesses qui ne se concrétisaient pas.

Et c’est là qu’on comprend pourquoi le funk et le disco n’étaient pas juste des genres musicaux.

C’étaient des échappées.

Funk années 70 : lourd, politique, inévitable

Earth, Wind & Fire ?

Ces mecs jouaient du funk infusé de soul, de spiritualité et de sophistication orchestrale.

« September » n’est pas juste une chanson.

C’est une caresse aux tympans qui dit : « Même si tout craque dehors, on va danser ensemble. »

Kool & the Gang apportait une énergie plus légère, plus dansante — « Jungle Boogie », c’était du funk pour les clubs, mais avec une conscience sociale sous-jacente.

Le groove était là pour dire : on existe, on crée, on ose.

Funkadelic pourvait vraiment l’aspect politique.

Des paroles qui parlaient du système, de la résistance, mélangées à des beats qui broyaient littéralement ton cerveau.

C’était beau, c’était agressif, et c’était nécessaire.

Et puis il y avait Marvin Gaye qui sortait « What’s Going On » (1971) — un album-concept sur la guerre, la ségrégation, l’écologie — sur un lit de soul groovée qui était révolutionnaire pour l’époque.

Des chœurs complexes, des arrangements string qui rendaient la douleur élégante.

Disco : club underground, libération urbaine

Maintenant, parlons du disco. Et écoute bien parce que c’est important.

Disco, ça vient pas des discothèques parisiennes.

Ça vient des clubs underground de New York.

Des endroits noirs.

Latinos.

Gays.

Des endroits où la société « respectable » ne voulait pas de toi.

Et quand tu n’es pas bienvenu dehors, tu crées ton propre monde.

Earl Young — un batteur des studios Sigma Sound de Philadelphie — a créé le « four on the floor » : un beat constant, propulsif, qui faisait danser tes jambes sans réfléchir.

C’était mathématique et c’était magique.

Donna Summer n’était pas juste une chanteuse. Avec « Love to Love You Baby » (1975), elle a montré qu’une voix pouvait être sensuelle, politique et libérée.

C’était du disco, mais c’était aussi une déclaration : mon corps, mes règles.

Barry White amenait de la sophistication, de la profondeur vocale et ce truc incroyable : montrer qu’un homme noir pouvait être séducteur, intelligent et musical sans être une caricature.

Et puis il y avait les labels. Philadelphia International Records sous la direction de Kenny Gamble et Leon Huff : c’étaient les architectes du « Philly Sound ». Un son précis, compact, invincible. The O’Jays, Harold Melvin & the Blue Notes — des albums qui étaient des statements.

Motown en parallèle, avec ses « Funk Brothers » — des musiciens de studio qui ont joué sur presque tous les hits Motown. Ces mecs étaient des artisans du groove. Anonymes mais essentiels.

Le « Boom Boom » — quand tout a basculé

Il y a eu ce moment où funk et disco se sont rencontrés, et c’est devenu… irrésistible. Des artistes comme Con Funk Shun, Heatwave, Rose Royce — ils piochaient dans le funk la structure brute, le groove pesant, et y ajoutaient la légèreté du disco. C’était du « disco-funk » et ça faisait danser tout le monde.

« Car Wash » de Rose Royce (1976) ? Une chanson sur un métier banal, transformée en hymne. C’est ça, le génie. Prendre le quotidien et le rendre mythique.

Mais c’est aussi important de noter : le disco n’a jamais « tué » le funk. C’est un mythe des années 80. En réalité, funk et disco se sont alimentés mutuellement, et quand les politiques de radio et de commerce ont commencé à favoriser un son « blanc » (rock, new wave), les deux genres ont dû s’adapter. Mais le groove ? Il n’est jamais mort.

Au-delà des frontières : la musique noire globale {#global}

Et c’est là où ça devient dingue. Parce que le funk et la soul ne sont pas nés à Harlem et n’y sont pas restés.

L’Afrobeat : la réponse africaine

Pendant que James Brown captivait New York, Fela Kuti faisait l’inverse au Nigeria. Fela a grandi en écoutant du jazz, il a voyagé, et il a littéralement créé un nouveau genre.

Afrobeat, c’est la preuve que la musique noire, c’est pas une importation. C’est une conversation globale. Fela prenait les rythmes traditionnels yoruba, les polyrhythmies complexes de l’Afrique de l’Ouest, y ajoutait du jazz et du funk (clairement inspiré par Brown) et en faisait un son qui était à la fois africain, moderne et radicalement politique.

« Zombie » (1976), c’était une chanson contre la dictature militaire nigériane. Et Fela savait qu’il ne serait pas épargné pour ça. Il a été battu, emprisonné, son studio a été brûlé. Mais il a continué.

Manu Dibango, un Camerounais, a apporté une variante. « Soul Makossa » (1972) — cet album révolutionnaire qui mêlait le makossa (danse traditionnelle camerounaise) avec le funk et le jazz — a été samplé par Michael Jackson. Le flow était global.

Le Black Rio : Brésil et la résistance à la dictature

Entre les années 70 et 80, au Brésil, il y avait un mouvement qu’on appelait Black Rio. Des milliers de jeunes noirs qui se retrouvaient dans des clubs à Rio de Janeiro pour écouter de la soul et du funk américain. C’était plus qu’une scène musicale. C’était une affirmation d’identité dans un pays qui prétendait qu’il n’y avait pas de racisme (le fameux « mythe de la démocratie raciale »).

Des groupes comme Tim Maia fusionnaient soul, funk et les traditions brésiliennes. C’était une résistance culturelle. Et petit à petit, ça a mené à des variations locales : le funk carioca des années 80 et 90, avec ses percussions électroniques et son urgence urbaine.

Jamaïque et le dub

Ne parlons pas du reggae juste maintenant, mais pense à ça : The Wailers avec Bob Marley, c’étaient des mecs qui écoutaient du R&B et de la soul, les mêlaient avec la musique traditionnelle jamaïcaine, et créaient quelque chose d’incontournable. Et le dub — cette technique de remix et d’expérimentation qu’on associe à la Jamaïque — c’est directement lié au hip-hop qu’on connaît aujourd’hui.

| Région | Mouvement clé | Artiste emblématique | Année | Caractéristique |

| Nigeria | Afrobeat | Fela Kuti | 1970s | Rythmes polyrhythmiques + funk |

| Cameroun | Makossa-Funk | Manu Dibango | 1972 | Danse traditionnelle + funk |

| Brésil | Black Rio | Tim Maia | 1970s | Soul-funk + percussion afro-brésilienne |

| Jamaïque | Reggae/Dub | The Wailers | 1970s | Rythme ska + funk + spiritualité |

L’héritage de la diaspora

Ce qu’il faut comprendre, c’est que la musique noire n’a jamais été statique. Elle s’est adaptée. Des réfugiés ouest-africains qui emportaient des cassettes. Des immigrants caribéens qui apportaient leurs instruments. Un flux constant d’influence qui circule dans les deux sens.

Paul Gilroy (un universitaire vraiment brillant, d’ailleurs) a appelé ça l’« Atlantic noir » — cette idée que la musique noire crée un espace de connexion qui transcende les frontières nationales. C’est pas de la nostalgie. C’est de l’action politique.

Les génies oubliés et les labels qui ont tout changé {#labels-genies}

Ici, on va parler de choses qu’on oublie souvent.

Les Funk Brothers de Motown

Imagine ça : tu as une équipe de musiciens qu’on ne connaît pas, qui jouent sur plus de 3000 chansons Motown — « My Girl », « I Heard it Through the Grapevine », « Ain’t No Mountain High Enough ». Ces mecs sont l’épine dorsale de tout. Et personne ne sait leur nom.

Les Funk Brothers — des mecs comme James Jamerson à la basse, un maître absolu de sa craft — ont créé un son si cohérent, si reconnaissable, qu’il a défini une ère entière. Jamerson jouait des lignes de basse qui étaient musicales — pas juste des appuis, mais des mélodies. C’est comme ça que tu crées du groove indestructible.

Et pourtant, pendant des décennies, ces mecs n’ont eu aucune reconnaissance. Documentaire en 2002 sur les Funk Brothers ? Oui, « Standing in the Shadows of Motown ». Enfin.

Stax Records et le son du Sud

Stax Records à Memphis, c’était différent de Motown. Motown, c’était l’assimilation urbaine. Stax, c’était le blues du Sud qui rencontre la soul moderne. Otis Redding, Sam & Dave, Booker T. & the MG’s — un groupe de musiciens interracial qui créait un son lourd, gospel, brut.

« Green Onions » de Booker T. & the MG’s (1962) ? Trois minutes de perfection instrumentale. Pas de chanteur. Juste du groove qui s’écoule. C’est la base du funk instrumental.

Gamble & Huff et le Philly Sound

Kenny Gamble et Leon Huff à Philadelphia International Records ont créé quelque chose d’unique : une formule de production. Des arrangements stricts, des mélodies précises, une unité de son.

The O’Jays, Harold Melvin & the Blue Notes, MFSB — chaque album était un chef-d’œuvre étudié.

« Love Train » (1972) ?

C’est une chanson sur l’unité, sur le rapprochement, avec un groove qui était inévitable en discothèque.

C’est commercial mais c’est aussi politique.

C’est ça, le génie Gamble & Huff.

Les labels indépendants

Et puis il y avait les labels plus petits, plus fougueux. Stones Throw Records, Tuff Records — des endroits où la créativité explosait sans compromis.

Des labels où le funk pouvait être étrange, expérimental, incompromis.

C’est dans ces endroits-là que des producteurs comme J Dilla pouvaient exister plus tard, que l’expérimentation était possible.

L’héritage aujourd’hui : du hip-hop à l’afrobeats {#heritage}

Bon, on arrive au présent. Et c’est fou à dire, mais tout ce que tu écoutes maintenant, c’est une variation directe de ce qui s’est passé aux années 70.

Hip-Hop : le sampling comme archivage

Le hip-hop n’existe pas sans le funk.

Quand DJ Kool Herc et Grandmaster Flash ont commencé à isoler les « breaks » des chansons funk, à les mettre en boucle, ils créaient un langage nouveau.

C’était pas juste du sampling — c’était une archivage en action. Le hip-hop disait : « Ces sons sont importants.

Mémorisons-les.

Réinventons-les. »

Des producteurs comme RZA, Pete Rock, DJ Premier ont continué ça.

Ils écoutaient des rééditions de funk des années 70, en prenaient deux secondes, et créaient des univers dessus.

C’était du cannibalisme créatif au meilleur sens.

Et maintenant, des artistes comme Kendrick Lamar, Tyler, the Creator, Anderson .Paak — ils travaillent toujours avec ces briques-là. Le funk n’a jamais disparu. Il s’est juste transformé.

L’Afrobeats et la domination globale

L’Afrobeats n’a pas juste explosé récemment.

C’est juste qu’enfin, le monde écoute.

Des artistes comme Wizkid, Burna Boy, CKay, Rema — ils font quelque chose d’incroyable : ils prennent les rythmes afrobeat traditionnels, y ajoutent du trap, de l’auto-tune, des influences contemporaines, et ça marche.

C’est moderne mais ça a des racines.

C’est commercial mais ça a de la substance.

Et l’impact ? Drake collabore avec Wizkid.

Beyoncé crée un album entier autour de l’afrobeats (« The Lion King: The Gift »).

Les Grammy Awards commencent à reconnaître le genre. Ce qui était underground, ce qui était marginalisé, devient enfin mainstream.

Mais regarde bien : la structure, c’est toujours celle qu’a créée Fela. Le son est celui d’une diaspora.

C’est juste qu’on l’écoute enfin sans la juger.

House, Techno et la continuation électronique

Après que le disco se soit « brûlé » en 1979 (ce mythe débile de « Disco Sucks »), où est-ce que le son s’est retrouvé ?

Chicago House et Detroit Techno.

Des mecs comme Frankie Knuckles qui créaient du funk électronique dans des clubs underground pour des communautés noires et gays.

C’était direct une continuation : les mêmes rythmes, juste avec des synthétiseurs à la place des musiciens.

Et de là ?

Jungle en Angleterre (années 90), Drum and Bass, et finalement, tout l’univers de la musique électronique.

C’est toujours du funk.

C’est juste pixelisé.

Soul moderne et R&B futuriste

Frank Ocean, SZA, Daniel Caesar — ces artistes font de la soul moderne, mais évidement elle résonne avec Marvin Gaye, Aretha Franklin, D’Angelo.

C’est une continuation avec des outils neufs.

L’essence reste.

Et puis il y a Anderson .Paak, Thundercat — des musiciens qui refusent les catégories, qui font du funk, du hip-hop, de la soul, du jazz, et qui disent essentiellement : « la musique noire, c’est un univers, pas une cage. »

Listes essentielles pour comprendre l’héritage

Pour comprendre le funk :

- James Brown – « Papa’s Got a Brand New Bag » (1965)

- Sly & the Family Stone – « I Want to Take You Higher » (1968)

- George Clinton / Parliament-Funkadelic – « Flash Light » (1977)

- Earth, Wind & Fire – « September » (1978)

- Marvin Gaye – « Let’s Get It On » (1973)

Pour comprendre le disco et sa politique :

- Donna Summer – « Love to Love You Baby » (1975)

- The O’Jays – « Love Train » (1972)

- Barry White – « Can’t Get Enough of Your Love Babe » (1974)

- Nile Rodgers & Chic – « Le Freak » (1978)

- MFSB – « TSOP (The Sound of Philadelphia) » (1973)

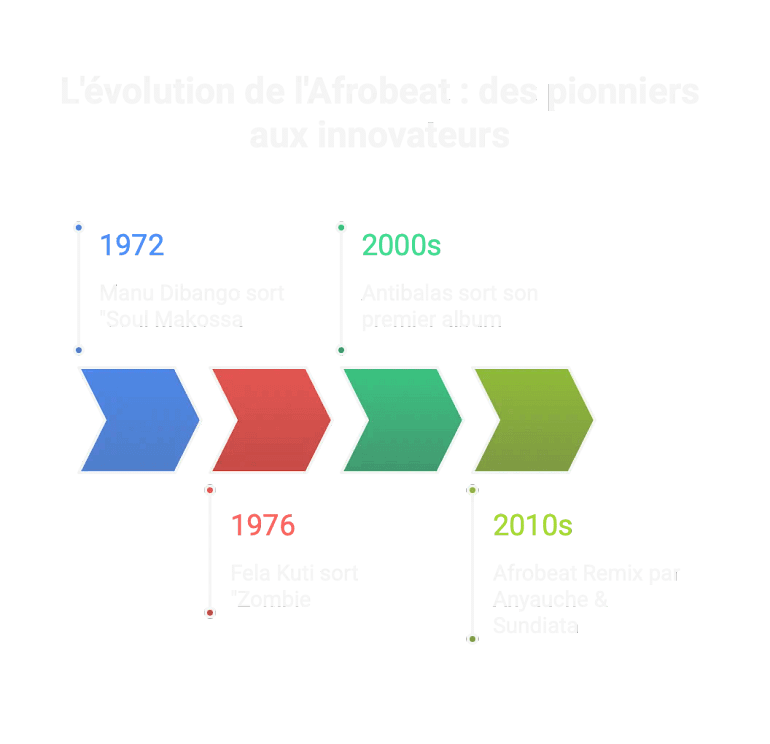

Pour comprendre l’Afrobeat :

- Fela Kuti – « Zombie » (1976)

- Manu Dibango – « Soul Makossa » (1972)

- Afrobeat Remix – Anyauche & Sundiata (2010s)

- Antibalas – Any album (2000s) – groupe qui continue l’héritage Fela

Pour comprendre les mutations :

- DJ Kool Herc – « Melle Mel & Duke Bootee – Grandmaster Flash on the Wheels of Steel » samples

- Run-DMC x Aerosmith – « Walk This Way » (1986)

- Wu-Tang Clan – « C.R.E.A.M. » (1994)

- Anderson .Paak – « Come Down » (2016)

- Wizkid – « One Dance » (avec Drake, 2016)

FAQ : Les questions qu’on se pose tous

Q: Le funk, c’est vraiment une « invention » noire américaine ?

R: Oui, point barre.

Mais c’est pas un secret jalousement gardé.

C’est une création née de spécificités historiques — la résistance, la créativité face à l’oppression, l’accès aux technologies.

Et une fois créé, c’est devenu global.

Fela Kuti l’a repris et transformé.

Le Brésil l’a adapté.

La Jamaïque l’a mélangé.

C’est ça, la beauté.

Q: Pourquoi parler du Black History Month si la musique c’est universel ?

R: Parce que l’universel vient du particulier.

Quand tu ignores que Michael Jackson a grandi dans une structure de création noire, que son génie vient d’une tradition, tu rends la musique orpheline.

Black History Month, c’est pour rappeler les racines.

Et les racines, c’est pas une limite.

C’est une force.

Q: Est-ce que le funk peut exister hors de son contexte politique ?

R: Techniquement oui, musicalement non.

Le funk sans la conscience politique derrière lui, c’est juste du bruit avec un beat.

C’est pour ça que certaines musiques « funk » commerciales sonnent creuses.

Elles ont oublié que le groove était née d’une nécessité de dire quelque chose.

Q: Le disco c’est mort ?

R: Le disco n’est jamais mort.

Il s’est métamorphosé. House, techno, garage, garage, électro — c’est tous des évolutions du disco.

Et maintenant ?

Le disco revient en force.

Des artistes comme Dua Lipa, c’est du disco électronique.

C’est cyclique.

Q: Pourquoi l’Afrobeats explose maintenant et pas avant ?

R: Spoiler : ça explosait avant. Fela Kuti était culte.

Mais c’était marginalisé en Occident.

Internet et les réseaux sociaux ont changé ça.

Maintenant, une jeune noire à Lagos peut être écoutée à New York en trois secondes.

C’est pas que l’Afrobeats s’améliore.

C’est que les structures d’écoute se démocratisent enfin.

Q: Qu’est-ce que tu recommandes pour découvrir ces univers ?

R: C’est simple. Écoute les artistes majeurs d’abord (James Brown, Marvin Gaye, Fela).

Puis laisse-toi guider par le streaming.

YouTube recommande, Spotify suggère.

Et surtout : écoute en vinyle si tu peux. Ces musiques ont été enregistrées pour l’analogique. L’expérience change.

Garder le Groove Vivant {#conclusion}

Okay.

On a parcouru un putain de voyage.

Du Delta du Mississippi à Lagos.

De Philadelphia à Rio.

Du funk brut au hip-hop complexe à l’Afrobeats digital.

Et c’est important de dire : ce n’est pas juste du passé.

Le groove ne s’arrête jamais.

Il évolue.

Il se transforme.

Mais il conserve cette essence : c’est un refus de l’oppression qui s’exprime en rythme.

C’est la vie qui refuse d’être silencieuse.

Quand on parle de Black History Month, on ne devrait pas juste regarder les portraits en noir et blanc.

On devrait écouter.

Vraiment écouter.

Parce que la musique, c’est une archive vivante.

C’est comment une culture se raconte à elle-même.

Et toi, là, maintenant, en 2026, en écoutant de la musique ?

Tu bénéficies de ce legs.

Quand tu mets un son avec une basse lourde et un rythme propulsif, tu bénéficies du génie qu’ont créé des gens qui n’avaient rien.

Quand tu écoutes un artiste noir raconter son histoire, c’est grâce à tous ceux qui ont creusé le chemin avant.

Le funk c’est une philosophie : groove d’abord, conformité jamais.

Donc maintenant ? Voilà ce que tu dois faire :

- Fonce sur radiofunk.radio et écoute nos sélections dédiées.

- Découvre les albums complets, pas juste les singles. L’art est dans les détails.

- Partage ça avec quelqu’un qui ne sait pas. La musique, c’est un acte de transmission.

- Et surtout : rencontre les racines. Écoute Fela avant de juger l’Afrobeats. Écoute Marvin Gaye avant de t’attendre à comprendre Frank Ocean.

Le Black History Month, ce n’est pas juste une célébration.

C’est un rappel.

Un rappel que la créativité humaine la plus puissante vient souvent des places les plus opprimées.

Un rappel que le groove ne meurt jamais, il mute.

Un rappel que la musique noire, c’est pas une curiosité.

C’est la colonne vertébrale de tout.

Alors monte le son.

Laisse le rythme te prendre.

Et surtout, n’oublie pas d’où il vient.

🎧 radiofunk.radio — Groove sans compromis.

Ressources et discographie recommandée pour aller plus loin

Albums fondateurs (à écouter en intégralité) :

- James Brown – « The Payback » (1973)

- Marvin Gaye – « What’s Going On » (1971)

- Sly & the Family Stone – « There’s a Riot Goin’ On » (1971)

- Earth, Wind & Fire – « That’s the Way of the World » (1975)

- George Clinton / Parliament-Funkadelic – « Mothership Connection » (1975)

- Donna Summer – « A Love Trilogy » (1976)

- Fela Kuti – « Zombie » (1976)

- The O’Jays – « Ship Ahoy » (1973)

- Barry White – « Can’t Get Enough » (1974)

- Manu Dibango – « Soul Makossa » (1972)

Sur Mixcloud — Playlists à explorer :

- Recherche « Funk History » pour des deep dives

- « Disco Deep Dive » pour les soirées

- « Afrobeat Essentials » pour découvrir Fela et ses variations

Pour les collectionneurs de vinyle :

- Cherche les rééditions Numero Group, Strut Records, Emotional Rescue

- Piste rare : N.O. Joe & The Dynatones sur les labels de la Nouvelle-Orléans

- Respecte les pressages originaux mais soutiens les rééditions qualité

Lectures complémentaires :

- « Just Between Me and You: A Memoir of Friendship with Quincy Jones » — pour comprendre la mécanique du studio

- Documentaires : « Standing in the Shadows of Motown » (2002), « King of the Groove » (Fela)

En une phrase

Black History Month n’est pas une célébration d’une histoire passée, c’est la reconnaissance que la musique noire crée constamment l’avenir du son mondial.

🎧 Rejoins-nous sur radiofunk.radio pour explorer chaque nuance de ce groove intemporel.

Articles similaires

Search

Latest news

Now on air

Upcoming shows

Funky Show

Mixé par DJ Tarek From Paris

18:00 - 20:0021H00

21:00 - 22:00

Top Funk

-

1

play_arrowThe Life of the Party

Jackson 5

-

2

play_arrowHoney Love

Jackson 5

-

3

play_arrowI Can't Help It

Michael Jackson

-

4

play_arrow(You Were Made) Especially for Me

Jackson 5

-

5

play_arrowDancing Machine

Jackson 5

-