Auditeurs:

Meilleurs auditeurs :

-

play_arrow

Radio Funk : Webradio Disco, Funk, Soul et Boogie 80

Le disco représente un style musical et une forme de danse qui ont vu le jour au cours desseventies aux États-Unis.

Se développant des styles funk, soul, pop, salsa et psychédélique, le disco a gagné en popularité dans les années 1970, avec un bref retour par la suite.

Table of Contents

ToggleLe mot provient du terme français « discothèque ».

À ses débuts, le public ciblé venait des communautés afro-américaine, latino-américaine, italo-américaine, ainsi que des groupes psychédéliques de Philadelphie à New York à la fin des sixties au seventies.

Le disco apparaît comme une alternative à la prédominance du rock et à la désapprobation de la danse par les mouvements de contre-culture de cette époque. Au sommet de sa popularité, le style attire de nombreux groupes et artistes.

La danse disco se déroule sur une piste de danse où la musique, avec un rythme régulier semblable à des pulsations cardiaques, accompagne des mouvements sensuels unisexes, accentués par l’espace limité, les jeux de lumière et des costumes parfois provocateurs. Dans les années 1970, elle se pratique également dans des patinoires dédiées au roller disco.

Histoire du Disco

La musique disco découle d’une fusion de funk, de soul et de pop, enrichie par des arrangements électroniques intégrant des instruments à cordes et à vent dans les années 1970, puis des synthétiseurs.

Ce genre musical se distingue par un rythme de danse dominant, binaire, avec un tempo relativement rapide d’environ 120 battements par minute, où la grosse caisse souligne chaque temps d’une mesure à quatre temps.

Les contretemps sont accentués par la caisse claire, souvent accompagnés d’autres effets tels que des claquements de mains ou divers instruments, y compris le piano.

À ses débuts, le disco se concentre sur la danse, mettant en avant le rythme et l’orchestration plutôt que les paroles et la mélodie : de nombreux titres des premières années se présentent comme de simples invitations à danser, avec une mélodie limitée à des « hooks » destinés à embellir le rythme, ponctués de quelques phrases répétées évoquant les fêtes et l’univers nocturne.

Cette musique, principalement destinée aux amateurs de discothèques, impose des exigences techniques spécifiques.

Le Disco des Années 1970

En 1972, le collectif musical Barrabas, d’origine hispano-américaine, participe à l’essor du disco avec leur chanson intitulée Woman.

Au commencement des années 1970, au sein des discothèques new-yorkaises situées dans des zones telles que Brooklyn, le Bronx et Harlem, les DJ choisissent des morceaux de soul moins connus, appréciés pour leur capacité à inciter à la danse.

Ils procèdent parfois à des remixes en studio pour mettre en avant la batterie et la basse, améliorant ainsi le rythme pour la danse : cela donne naissance au disco mix.

La plupart des titres de disco demeurent dans une phase expérimentale.

C’est également une question de déceler le bon tempo, de trouver la phrase de guitare qui captera l’attention, d’enrichir le rythme de cordes ou de voix, de prolonger la durée des morceaux et d’attirer l’auditeur et le danseur avec un motif répétitif.

Le disco émerge d’une stylisation du son philadelphien adaptée pour le public blanc, représentant les trois quarts du marché américain.

À New York et à Miami, le genre s’impose grâce aux clubs et aux stations de radio.

Jean-Marie Potiez mentionne qu’au débuts des années 1970, des artistes comme Isaac Hayes ou Barry White produisent déjà des morceaux de proto-disco, comme le célèbre Love’s Theme du Love Unlimited Orchestra de Barry White en 1973, Qui connaît un large succès.

Cette année-là voit également la sortie de Soul Makossa de Manu Dibango.

En 1974, des titres exacts que Rock Your Baby de George McCrae, Rock the Boat de The Hues Corporation et Never Can Say Goodbye de Gloria Gaynor font leur apparition.

Dans ce sillage, on retrouve You’re The First, My Last, My Everything de Barry White, Kung Fu Fighting De Carl Douglas et Doctor’s Orders de Carol Douglas.

Se manifeste également la figure déterminante du remixeur Tom Moulton, qui a remixé des milliers de chansons et a introduit plusieurs nouveautés, telles que la version prolongée ainsi que les morceaux mixés en continu, ce qu’il a fait avec Honey Bee, Never Can Say Goodbye et Reach Out I’ll Be There sur le remix de Gaynor.

Cela l’a conduit à instaurer le format du « 12″ single », un maxi 45 tours, disque de 30 cm étui continuellement un concertino de tout côté, habituellement effilé par cumul à la traduction écho du 45 tours.

En 1975, le disco grimpe encore plus haut dans les classements, surtout grâce à Donna Summer avec Love To Love You Baby, KC and the Sunshine Band pile That’s the Way (I Like It) (de préférence funk) et Van McCoy avec The Hustle.

Gloria Gaynor poursuit son ascension et est proclamée reine des discothèques, tandis que les Trammps s’affirment comme une valeur solide dans le milieu underground.

1975 est aussi marquée par Jive Talkin’, le premier succès des Bee Gees relookés et de formations de studio comme Silver Convention avec Fly Robin Fly.

À partir de 1976, le disco s’impose dans le paysage musical, sans toutefois se distancier totalement du RnB, particulièrement car la Motown commence à investir le marché du 12″.

En 1977, l’émergence de groupes tels que Chic coïncide avec une forte montée du disco électronique, illustrée par des titres marquants comme Magic Fly de Space, I Feel Love de Donna Summer et Supernature de Cerrone.

De plus, le disco va vivre un essor sans précédent dans l’histoire musicale, notamment grâce à la première diffusion du film La Fièvre du samedi soir (Saturday Night Fever) le 14 décembre 1977, qui se maintiendra pendant 24 semaines dans les classements, dépassant les 25 millions d’exemplaires vendus de sa bande originale.

Cependant, ce style musical s’inscrit dans la continuité des révoltes des années 1970, bien qu’elle soit enveloppée d’un vernis manifestement superficiel.

Les sujets récurrents abordés sont la sexualité, l’existence nocturne et la joie de vivre.

Une des caractéristiques du disco est son androgynie, aussi bien dans le style que dans les voix, à l’instar des choeurs des Bee Gees.

Les artistes affichent souvent des personnalités flamboyantes, jouant sur le spectacle et le second degré,

Avec un goût ostentatoire pour le clinquant, allant d’Amii Stewart (1979) à la pharaonne plumée, aux Village People et leurs multiples caricatures du macho américain.

Donna Summer, élégamment étendue sur un croissant de lune, et aux chanteuses de Boney M, habillées en lingerie sexy ou enchaînées à des mâles triomphants, incarnant des créatures des ondes près de Neptune ou prêtes pour une aventure spatiale.

Sans oublier les mystiques Earth, Wind and Fire avec leurs pantalons pattes d’éléphant dorés devant un fond égyptien numérique, Cerrone et son modèle nu sur un frigo, ou encore les nombreux poils de poitrine des divers interprètes exhibés avec fierté. Cette exubérance joyeuse contraste avec l’atmosphère morose du rock.

À part la grande production disco américaine, l’Angleterre jouera également un rôle crucial dans ce mouvement musical en Offrant des centres et des artistes littéraux que Hot Chocolate, Tina Charles, 5000 Volts, The Real Thing, Jimmy James, Heatwave, Gonzales, Liquid Gold, Love and Kisses, entre autres.

Le fameux « Doctor’s Orders » interprété par Carol Douglas est en réalité une reprise d’un titre de la chanteuse britannique Sunny, dont la chanson a atteint le top 10 des charts anglais.

Ce genre musical permettra aussi aux pays non anglophones de se faire une place sur le marché des Succès :

Le Disco en Italie

(Peter Jacques Band, Revanche, Macho)

Le Disco en France

France (Dalida, Claude François, Théo Vaness, Santa Esmeralda, Sheila B. Devotion, Cerrone) ; par ailleurs, d’autres artistes tenteront de publier un ou plusieurs titres disco, qu’il s’agisse D’Alain Barrière, Allain Turban, Marie Laforêt, Sylvie Vartan, Eric Charden, Régine, Adamo, Dave, France Gall, Karen Cheryl, Line Renaud, Jeane Manson, etc.)

Le Disco en Allemagne

Allemagne (Donna Summer, Silver Convention, Boney M, Claudja Barry, Eruption, Dschinghis Khan, Anthony Monn qui lance la carrière d’Amanda Lear, ainsi que le célèbre artiste et producteur Giorgio Moroder)

Le Disco au Benelux

Benelux (Patrick Hernandez, Luv’, etc.)

Suisse (Patrick Juvet)

Québec (France Joli, Toulouse, Saint Tropez, Boule noire, Nanette Workman, Robert Charlebois, Michèle Richard, MTL Express…).

Certains artistes parcourent même divers pays, comme Amii Stewart, bien connue au Royaume-Uni, en Italie et en France.

De même, Amanda Lear, dont le deuxième album Sweet Revenge, avec le single Follow Me, connaît un immense succès en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche et aux Pays-Bas.

L’engouement pour le disco est si fort que des artistes de rock tels que Kiss avec I Was Made for Lovin’ You, Queen derrière Another One Bites the Dust, Pink Floyd derrière Another Brick in the Wall Part 2, Rod Stewart revers Da Ya Think I’m Sexy ? ou Blondie revers Heart of Glass adoptent ce style, considéré par leur public comme « le grand Satan ».

Les Européens jouent un rôle clé dans le développement de ce genre musical, à l’instar de l’Italien Giorgio Moroder, qui travaille avec Donna Summer, et l’Allemand Frank Farian, un producteur, chanteur et compositeur pour Boney M. , basés en Allemagne.

Des chanteurs comme Patrick Hernandez, Marc Cerrone et Patrick Juvet, qui interprètent en français, gagnent en notoriété mondiale.

Cependant, c’est principalement Sheila qui est reconnue pour avoir lancé la première chanson disco en France en 1974 avec Samedi soir, suivie en 1975 par C’est le cœur (Les ordres du docteur), adaptée d’une œuvre de Carol Douglas.

En 1977, elle innove en se produisant avec trois danseurs noirs pour son tube Love Me Baby ainsi que pour sa version de Singin’ in the Rain.

Cette adaptation disco de sept minutes fait le tour de l’Europe et s’inscrit dans les charts américains sous le nom de S. B. Devotion (Sheila Black Devotion).

Grâce à ces succès en Europe et en Amérique, Nile Rodgers et Bernard Edwards du groupe Chic réalisent son album en 1980, incluant le hit mondial Spacer.

À ce jour, elle reste la seule chanteuse française à avoir figuré dans les classements américains depuis Edith Piaf.

En France, Dalida et Claude François sont les figures majeures.

Dalida continue à sortir des succès disco avec J’attendrai, Génération 78 et Laissez-moi danser, tandis que Claude François frappe fort avec Magnolia for Ever, Disco météo et Alexandrie Alexandra.

Sans oublier Henri Belolo et Jacques Morali, qui sont à l’origine de nombreux grands succès ainsi que des carrières de The Ritchie Family et de Village People.

Chronologiquement, ce style musical couvre une période allant de la première crise pétrolière jusqu’à l’émergence du SIDA.

Ce genre connaît une baisse en raison de facteurs internes et externes.

Tout d’abord, la quantité de musique disponible sur le marché a conduit le public à éprouver une forme de saturation, aggravée par la répétition excessive des éléments caractéristiques de ce style : l’année 1979 représente le point culminant du disco, presque tout le monde souhaite produire de la musique disco.

Toutefois, c’est également le moment où se déploient d’importantes campagnes contre le disco, comme « disco sucks », avec des événements tels que la Disco Demolition Night.

Cela s’est déroulé le 12 juillet 1979 au Comiskey Park de Chicago et a dégénéré en émeute, symbolisant une forme de revanche des États-Unis vis-à-vis des femmes et des artistes noirs, qui ont joué un rôle vital dans l’univers du disco.

Par ailleurs, certains artistes se sont éloignés des modèles traditionnels : 1979 a vu la sortie de Bad Girls de Donna Summer, un album qui s’oriente davantage vers le rock, ainsi que No More Tears, une collaboration très pop avec Barbra Streisand.

C’est également cette année-là que Michael Jackson a obtenu son premier disque d’or le 29 novembre, grâce au succès de Don’t Stop ‘Til You Get Enough, qui, tout en étant clairement disco, introduit des éléments neufs et funk.

Années 1980

Diana Ross a sorti le titre Upside Down en 1980, un morceau pionnier du funk qui marquait un tournant par rapport aux années 1970.

Parmi les raisons extérieures d’une certaine désaffection du public, on note la nouvelle morale sous Reagan, la diminution de l’affluence dans les discothèques et l’émergence du SIDA.

Un autre facteur est le changement psychologique lié à la nouvelle décennie, entraînant certaines stations de radio à renouveler leurs formats.

Ces changements étaient également encouragés par les maisons de disques, qui, face à une chute de leurs bénéfices en 1979, avaient diminué leurs investissements dans le disco.

En plus de ces éléments, vers la fin des années 1970, de nombreux artistes intégraient le disco dans leur musique ; en France, des artistes comme Sheila, Dalida, Claude François, Alain Chamfort, Annie Cordy et Adamo mêlaient ce style à leur répertoire, bien loin de la reconnaissance mondiale de Cerrone.

Le public atteignait ainsi un point de saturation.

Dans les années 1980, même si la presse américaine proclamait la mort du disco en affirmant que « Disco is dead », paradoxalement, la période post-disco voit surgir divers courants artistiques et culturels s’inspirant du disco.

Vers le milieu des années 1980, malgré le déclin du disco, la culture disco persistait pour les fans nostalgiques.

La société se divisait en deux camps : d’une part, ceux qui avaient oublié le disco, majoritaires, et, d’autre part, ceux qui écoutaient en boucle leur collection de disques.

Leur devise favorite était « Disco never dies ».

Au cours des années 1980, le disco a évolué vers la hi-NRG, caractérisée par une forte utilisation de synthétiseurs, nom dérivé d’une chanson d’Evelyn Thomas datant de 1983, dans les pays anglo-saxons et vers l’Italo disco, entièrement électronique, en Europe continentale, avant de céder la place à la house qui abandonnerait le format « chanson pop ».

À partir de l’année 1987, la house remplace le funk (urbain), une réinterprétation lointaine du disco, entraînant une réévaluation de la musique de danse des années 1970.

Cela a été facilité par un phénomène commercial : la sortie en format CD de morceaux disco, que ce soit en albums ou en compilations.

Avec des « megamixes », qui combinent des morceaux remixés avec des techniques modernes, ce retour va profiter à des artistes comme Boney M ou Village People, qui connaissent une résurgence en 1988 et 1989.

Le disco réémerge à la fin des années 1980 et surtout dans les années suivantes, représentant une musique d’un passé agréable, sans sida ni synthétiseurs omniprésents.

Certaines artistes, comme Loleatta Holloway, vont même connaître plus de succès durant les années 1980-1990 qu’auparavant, grâce à la tendance des remix qui multiplie les versions apparemment nouvelles de leurs succès.

Le remix, qui a commencé timidement vers 1982-1984 et s’est développé plus largement vers 1986-1987, devient un élément central de l’industrie de la musique de danse.

De plus, il y a des « nouvelles chansons » qui ne sont que des adaptations, plus ou moins retravaillées, de morceaux anciens.

Cela illustre le phénomène d’échantillonnage, ou sampling, qui a été introduit par le morceau rap Rapper’s Delight de 1979, utilisant l’instrumental de Good Times de Chic.

En plus du remix et de l’échantillonnage, les artistes originaux réalisent des reprises : Gloria Gaynor reprend I Will Survive, Thelma Houston chante Don’t Leave Me This Way et Sister Sledge interprète We Are Family, Lost In Music ainsi que He’s the Greatest Dancer.

Ces reprises sont aussi un moyen de succès : Jimmy Somerville doit beaucoup à I Feel Love, Don’t Leave Me This Way, Never Can Say Goodbye ainsi que You Make Me Feel.

Une reprise bien pensée peut même relancer une carrière, à l’instar de Diana Ross avec I Will Survive.

Pour les auditeurs, c’est comme une bouffée d’air frais. Ils en redemandent sans cesse.

Le Disco dans les années 1990

Au cours des années 1990, pendant l’essor de la danse, le disco connaît un retour grâce à des remix de classiques du disco par des DJ du monde entier.

Ce renouveau séduira les discothèques, mais ne fera pas retrouver au disco sa place centrale.

Pendant cette période, Cerrone continuera à moderniser ses anciennes chansons disco, goûtant encore une fois à un succès.

Le Disco dans les Années 2000

Des étudiants de l’Institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey dansent sur du disco lors d’un événement culturel sur le campus.

Les années 2000 apportent un regain d’intérêt pour la musique des années 1970 et 1980, et certains disent même que le disco renaît.

Ce phénomène pousse les maisons de disques à sortir de nouvelles compilations et des remixes des plus grands hits du genre.

De nouveaux styles disco émergent dans le XXIe siècle, comme le disco house.

Il existe également davantage de façons d’apprécier cette musique, en particulier à la maison grâce à internet, aux webradios et aux lofts musicaux.

Durant les années 2000, de nombreux artistes continuent à faire vivre le disco-funk.

Parmi eux, il y a Jamiroquai avec Little L (2001), Irene Cara avec Forever My Love (2006), les Scissor Sisters avec leur célèbre I Don’t Feel Like Dancin’ (2006), la légendaire Madonna et ses titres disco pop Hung Up (qui reprend habilement Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) du groupe ABBA) et Sorry, ainsi que Suzanne Palmer avec Free My Love (2007), Oliver Cheatham et Saturday Night (2007), Mika avec Relax, Take It Easy (2007), qui mélange pop et disco, ou encore The Pussycat Dolls avec Hush Hush; Hush Hush (2008).

Le Disco des Années 2010–2020

En 2011, le groupe féminin de K-pop T-ara lance Roly-Poly avec son EP John Travolta Wannabe.

Ce morceau récolte plus de 4 000 000 téléchargements, établissant ainsi un record pour les singles d’un groupe de filles sur le Gaon Digital Chart durant les années 2010.

En 2013, l’arrivée de plusieurs titres disco et funk des années 1970 enrichit le classement pop, offrant un nombre de chansons dansantes inégalé depuis la fin des années 1970.

La chanson disco la plus populaire de cette année est Get Lucky de Daft Punk, avec Nile Rodgers à la guitare.

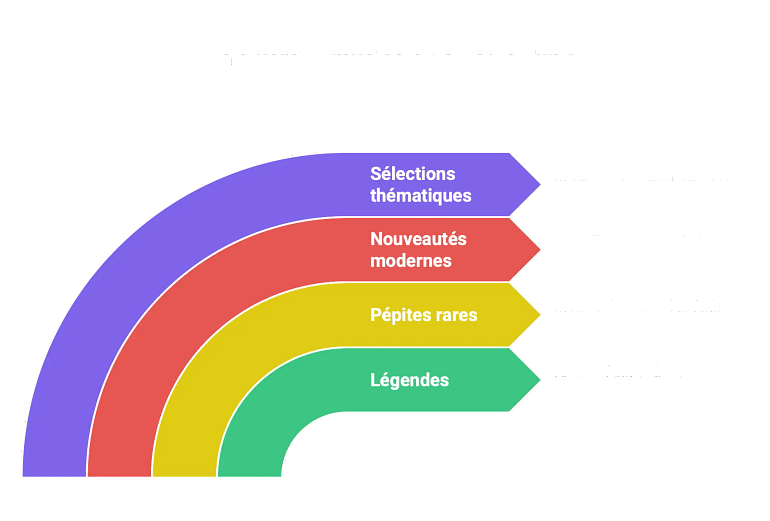

🎶 Les légendes : James Brown, Chic, Kool & The Gang, Earth, Wind & Fire…

💎 Les pépites rares issues du boogie et du brit funk, pour les vrais connaisseurs.

🚀 Des nouveautés funk et disco modernes, preuve que le groove continue de vivre et d’évoluer.

🎹 Des sélections thématiques : synth funk, disco soul, funk électronique, pour élargir ton horizon musical.

Cette diversité fait de Radio Funk une radio incontournable, que tu sois un auditeur nostalgique des années 70-80 ou un curieux à la recherche des tendances funk actuelles.

L’album Random Access Memories qui lui est associé reçoit finalement le prix de l’album de l’année aux Grammys 2014.

Parmi d’autres titres disco présents dans le top 40 cette année-là, on trouve Blurred Lines de Robin Thicke (première position), Take Back the Night de Justin Timberlake (27ème position) et Treasure de Bruno Mars (cinquième position). Reflektor d’Arcade Fire inclut également des éléments disco marquants.

En 2014, la musique disco se manifeste dans Artpop de Lady Gaga et dans Birthday de Katy Perry.

En 2020, le disco reste populaire auprèsdu public et devient une tendance majeure dans la musique contemporaine.

Au début de cette année, des tubes influencés par le disco comme Say So de Doja Cat, Stupid Love de Lady Gaga et Don’t Start Now de Dua Lipa rencontrent un franc succès, se classant respectivement aux numéros 1, 5 et 2 du Billboard Hot 100 américain.

À ce moment-là, Billboard note que Lipa « était à l’avant-garde d’une production inspirée par le disco » un jour après le lancement de son album rétro Future Nostalgia, sorti le 27 mars 2020.

En fin d’année 2020, plusieurs albums disco voient le jour, incluant Velvet d’Adam Lambert, What’s Your Pleasure ? de Jessie Ware et la mixtape Róisín Machine de Róisín Murphy.

Début septembre 2020, le groupe BTS de Corée du Sud commence en tête des ventes aux États-Unis avec son single disco en anglais, Dynamite, ayant enregistré 265 000 téléchargements lors de sa première semaine aux États-Unis, constituant ainsi la plus grande semaine de ventes pures depuis Look What You Made Me Do (2017) de Taylor Swift.

Caractéristiques et Instruments Utilisés dans le Disco

Dans le disco des années 1970, la production met en avant une section rythmique très présente, avec la basse et la batterie au cœur du mix, souvent plus en avant que les voix traitées avec écho et réverbération pour un effet ample.

La pulsation typique en 4/4 repose sur une grosse caisse frappée à chaque temps, un charleston qui souligne les contretemps et des ouvertures de charleston sur les temps faibles pour aérer le groove.

Les percussions latines, comme les congas et les timbales, épaississent le drive, tandis que l’arrivée des boîtes à rythmes et batteries électroniques accentue le motif four‑on‑the‑floor popularisé dans des titres comme I Feel Love.

La basse, souvent syncopée, joue avec les octaves et recourt volontiers au slap pour apporter nervosité et élasticité; elle peut aussi être remplacée par des timbres de synthé analogique (type Moog) pour un bas du spectre plus continu.

La guitare, essentiellement rythmique, travaille en chicken‑scratch funky, avec des effets wah‑wah et phaser, et peut appuyer les temps faibles pour renforcer la danse.

Côté claviers, le piano et les électriques iconiques de la décennie (Fender Rhodes, Wurlitzer, Clavinet) assurent l’assise harmonique et des ponctuations percussives.

L’orchestration fait une large place aux cordes et aux cuivres: des ensembles de violons et violoncelles signent les lignes mélodiques ou les tapis harmoniques soyeux, la harpe surgit parfois comme ornement marquant, et les sections de trompettes et trombones, complétées par saxophone, flûte, piccolo ou clarinette, ajoutent éclat et accents.

À la fin de la décennie, les synthétiseurs gagnent du terrain et commencent à remplacer progressivement cordes et cuivres, une évolution que prolongent les productions funk et dance du début des années 1980.

Conseils pratiques pour une signature “disco” crédible

-

Rythme: viser 4/4 avec grosse caisse sur chaque temps, charleston en contretemps, ouvertures ponctuelles pour créer de l’air.

-

Basse: lignes syncopées sur 1 et 3 avec rebonds d’octave; essayer un slap mesuré ou un patch de synthé basse rond et stable.

-

Guitare: strumming serré main droite, palm‑mute léger, effets wah‑wah/phaser à vitesse modérée.

-

Claviers: Rhodes en nappes et accords plaqués, Clavinet pour le côté percussif; piano pour ancrer les cadences.

-

Orchestration: cordes en unissons/accords tenus et fills, cuivres en stabs rythmiques; automatiser des montées avant refrains.

-

Mix: grosse caisse et basse en avant, compression glue sur la section rythmique, réverbs à plaque/room et délais courts sur voix et sections pour l’ampleur sans noyer l’articulation.

Disco et Mode

La mode associée au disco agrège de multiples influences, mais quelques codes reviennent constamment sur les pistes: silhouettes spectaculaires et tenue de soirée flamboyante dominent, avec un goût marqué pour les matières brillantes et les coupes qui magnifient le mouvement.

Pour les femmes, on voit des robes fluides et légères, des pantalons amples évasés, mais aussi des pièces très ajustées en textiles synthétiques comme le spandex, des hot pants ou des combinaisons intégrales, le satin s’invitant dans presque toutes les catégories de vêtements.

Côté masculin, les chemises en polyester lustré à grands cols pointus, portées largement déboutonnées, côtoient les costumes deux ou trois pièces avec gilet, à l’image des icônes de la fièvre disco.

Les bas se portent près du corps à la taille et aux cuisses, puis s’évasent vers le bas, et les deux sexes adoptent volontiers les talons hauts ou les semelles épaisses pour allonger la silhouette.

Les accessoires imposants chaînes, médailles et bijoux voyants complètent un style accessible et facilement réinterprétable, même s’il s’efface rapidement avec l’arrivée des tendances des années 1980.

Le Disco Dans la culture populaire

Pour le grand public, l’imaginaire disco s’ancre en 1977 avec le long métrage de John Badham, La Fièvre du samedi soir, qui propulse John Travolta au rang d’icône et s’appuie sur une bande originale monumentale Bee Gees en tête vendue à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires, mêlant tubes des frères Gibb et hits de Yvonne Elliman, Tavares ou encore KC & The Sunshine Band.

Dans son sillage, une série de films explore ou convoque l’esthétique et l’énergie des dancefloors :

Car Wash (1976);

Thank God It’s Friday (1978) de Robert Klane avec Donna Summer.

Disco Godfather (1979) de J. Robert Wagoner.

La comédie de Jean Yanne Je te tiens, tu me tiens par la barbichette (1979) avec les Village People et The Ritchie Family.

Can’t Stop the Music (1980) de Nancy Walker, de nouveau avec les Village People.

Staying Alive (1983), suite directe menée par Travolta sous la direction de Sylvester Stallone.

Flashdance (1983) d’Adrian Lyne.

Boogie Nights (1998) de Paul Thomas Anderson.

Studio 54 (1999) de Mark Christopher, inspiré de la mythique boîte new‑yorkaise.

Les Derniers Jours du disco (1999) de Whit Stillman; puis, plus tard, Disco (2008) de Fabien Onteniente et Funkytown (2011) de Daniel Roby.

Italo disco

Né en Italie à la fin des années 1970, l’Italo disco prolonge l’esthétique disco en la tirant vers l’électronique grand public, portée par synthétiseurs et boîtes à rythmes, avec des mélodies immédiates et très identifiables.

L’appellation, popularisée par Bernhard Mikulski via le label ZYX, sert d’abord d’étiquette marketing à l’export avant de s’imposer comme un genre à part entière.

Le style gagne rapidement les dancefloors américains, notamment à Chicago et Détroit, puis s’installe au cœur des charts européens dans les années 1980, avec un sommet d’audience autour de 1983–1988 avant de s’étioler à la fin de la décennie.

Sa patte sonore alimente ensuite l’Italo house, l’Italo dance, l’Eurobeat et l’Eurodance, tandis qu’un revival 2000 voit reparaître des compilations et de nouveaux artistes (par ex. Sally Shapiro).

Sur le plan vocal et thématique, l’anglais domine, souvent traité avec filtrages et effets, au service de textes centrés sur l’amour, la nuit, la technologie et la danse.

Beaucoup d’artistes adoptent des pseudonymes anglicisés, parfois riches en clins d’œil.

Longtemps moqué en Italie pour son côté commercial et tape‑à‑l’œil, le courant a pourtant irrigué une large frange de la pop et des musiques électroniques, avec des traces audibles chez Erasure, New Order ou les Pet Shop Boys.

Nu‑disco

La nu‑disco réactualise le vocabulaire du disco et de l’Italo des années 70/80 en l’infusant d’esthétiques électroniques contemporaines. La scène se développe de manière distribuée entre la Belgique et les Pays‑Bas, l’Allemagne, l’Australie, les États‑Unis, le Canada et la Russie, portée par une génération de producteurs et groupes qui modernisent les basses funky, les claviers rétro et l’art du groove tout en conservant une forte orientation club et radio.

Disco‑pop

Employé dès le milieu des années 1970 par la presse, le terme disco‑pop désigne la rencontre entre l’efficacité mélodique de la pop et l’ossature rythmique du disco.

Des singles et albums phares d’Elton John et Kiki Dee à Off the Wall illustrent cette hybridation qui explose au moment de la vague Saturday Night Fever.

Après un essoufflement à la fin des années 1970, l’étiquette resurgit par cycles, que ce soit à la charnière des années 2000 (Moloko, Sophie Ellis‑Bextor) ou avec le renouveau des années 2020, lorsque des têtes d’affiche pop remettent au goût du jour les grooves, cordes et basses bondissantes caractéristiques, entraînant à leur suite toute une constellation d’artistes.

Articles similaires

Search

Latest news

Now on air

Upcoming shows

Top Funk

-

1

play_arrowThe Life of the Party

Jackson 5

-

2

play_arrowHoney Love

Jackson 5

-

3

play_arrowI Can't Help It

Michael Jackson

-

4

play_arrow(You Were Made) Especially for Me

Jackson 5

-

5

play_arrowDancing Machine

Jackson 5

-